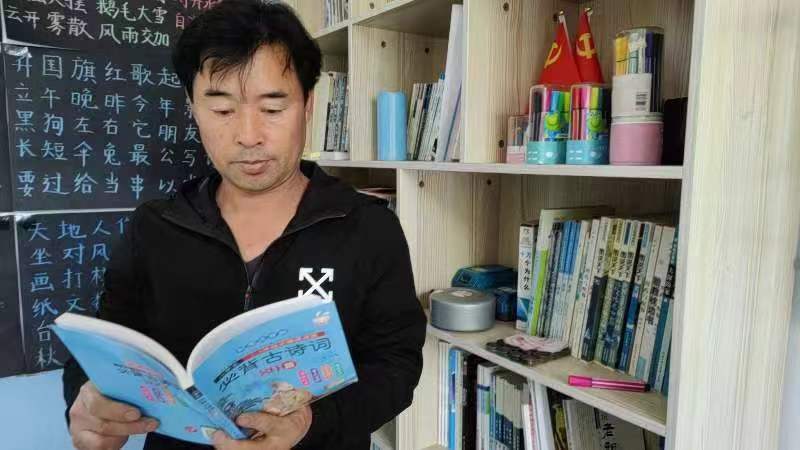

金永七,男,朝鲜族,1969年4月出生,中共党员,长白朝鲜族自治县新房子镇虎洞沟村小学教师。36年来,他甘愿扎根山村,坚守乡村教师岗位,送全村三百多个孩子走出了大山,曾荣获“全国模范教师”“吉林好人·最美教师暨黄大年式好老师”等荣誉。

去山里 去村里 去最需要老师的地方

长白朝鲜族自治县是吉林省白山市东部的偏远县,虎洞沟村更是长白县最偏远的村庄之一,距离县城170公里。1988年,年轻的金永七怀着对教师职业的憧憬和让山村孩子通过知识改变命运的愿望,毅然前往虎洞沟村小学任教。

1996年,正值盛年的金永七已经成为全镇有名的教学能手,并获得了到镇中心校任教的机会。但金永七放心不下,决定继续留在条件艰苦的虎洞沟村陪伴孩子们,这一留就是二十多年。学生换了一茬又一茬,教师走了一个又一个,只有金永七凭着执着和信念始终坚守在这里,帮助三百多个孩子走出了大山。

捡烟盒 砍树枝 再穷不能穷教育

学校环境艰苦,条件简陋,学生走不出去,老师留不下来。到了冬天,屋外风雪交加,屋里的孩子冻得发抖,上不了课。金永七总说:“不能因为条件差、学生少就苦了孩子。”他给不了学生们物质富裕的校舍,却能尽力给他们带来精神的富足。

没有老师,他一个人开设十多门课程;没有课本,他就自编乡土教材,想尽办法让学生多学知识;没有教学器具,他就砍树枝削树皮做教鞭,捡烟盒自制识字卡片;没有取暖设备,他就用旧油桶改造一个火炉,烧柴为孩子们取暖;屋顶漏雨,他就一个人爬上去修修补补。他把校舍打扮得亮亮堂堂,把课程变得动手动脑、有滋有味。

管教学 管生活 是老师也是“父亲”

小香(化名)的母亲因贫困弃女出走,父亲只身外出打工,她从小跟着年迈的奶奶生活。因为贫困,父亲不让适龄的金香上学。金永七次多次劝说,并承诺自己负担小香上学的花销,终于使小香父亲同意其上学。从4岁来到虎洞沟小学,一直到11岁去新房子镇中心校寄宿学习,小香7年来所有的学习和生活花销都由金永七资助。离开学校的那天,小香哭着抱着金永七不放,悄悄地叫了一声“爸爸”。

农忙时,村民们都放心地把孩子交给金永七照看。早上,金永七领着孩子们看书上课;中午,他把年龄小的孩子领到家里午睡,让年龄大的学生在教室睡觉;放学后,他先把离家近的孩子接回家让妻子照看,再逐个送路远的学生回家,背着小的、领着大的,左手一个、右手一个,把孩子们都送到家长面前,自己再摸黑回家。

雨季,金永七最愁的就是暴雨时孩子们怎么走山路。虎洞沟村四面环山且山路崎岖,学生上学既要翻山越岭,还要蹚水过桥。2003年7月的一天,持续降雨,河水猛涨,加上天色已晚又缺少照明设施,给学生平时本就艰难的回家路更添了几分危险。金永七照常护送着5名学生回家,来到河边时发现河水已漫过桥面,并且还在持续上涨。随行的女孩子吓得哭了起来,金永七镇定地安抚好受惊吓的孩子们,在仔细查看了木板桥确认安全的情况下,挨个把学生背到河对岸,又把其中两个没有家长来接的孩子送到家里。等他再次返回到河边时,木桥已被水冲毁。那一晚,疲惫不堪的金永七绕山走了近2个小时路才回到自己家中。后来,打工潮席卷了虎洞沟村,金永七既当老师又当父母,照顾孩子们的饮食起居。他深知,自己缓解不了孩子们焦灼的思亲之情。于是金永七便在全县奔走呼号,在学校安装网络、购买设备,每天让学生们和远在异乡的父母通过视频见一见、说说话。

如今,金永七依然坚守在虎洞沟村学校,300余名虎洞沟村的孩子踏着他的肩膀走出了大山,追逐着理想,开创着未来。金永七已不再年轻,可仍然坚定地说:“既然选择了教书育人,再苦的条件都不怕,我要尽我的最大努力让更多山里的孩子将来走出大山。”

中国吉林网 吉刻APP

记者 刘金英

白山市委宣传部 供图